北齐《杜达墓志》等对佐证曹操高陵的史料价值

马爱民

【作者简介】马爱民(1958-),男,河南安阳人, 教授,研究生导师,河南省重点人文社科基地安阳师范学院甲骨学与殷商文化研究中心研究员,研究方向:民族武术文化与武术史学。

马爱民

摘要:在分析梳理典籍文献对曹操高陵记载的基础上,通过实地考察和结合曹操墓考古发现等相关的研究,认为北齐《龙骧将军杜达墓志铭》和北齐《王敬妃墓志》记载的“高陵”应指曹操高陵,而晋卿大夫赵盾葬所“九原”一语,更加佐证了“高陵崇栢” 为曹操墓高陵,绝不会是指他人陵墓, 更非安阳县西北的野马岗。同时,还对北齐《元世哲墓志铭》与曹操墓“西陵”的关系进行了探究。并就唐代《邺郡邺县故人柏君(道)墓志铭并序》记载的曹操墓等问题进行了进一步分析和实地考证。北齐墓志填补了曹操高陵方位在北朝没有记载的历史空白,为曹操高陵的真实性提供了新的佐证,具有重要的学术价值和理论意义。

关键词:北齐墓志;唐代墓志;曹操;高陵;九原

曹操墓被称为高陵,又称魏武陵,魏武帝陵,魏太祖陵、西陵等。古人有个风俗,为标明墓葬的位置,往往以墓葬附近的名人墓及其他重要建筑作为标志或参照物,写入墓志铭中,来记载死者墓葬的位置。笔者近年来在整理研究有关墓志资料时,经过综合分析和反复考证,在北齐墓志中发现了对曹操“高陵”的记载 。两块北齐墓志和另一块唐代墓志均是原出自于曹操高陵所在地附近安阳县安丰乡一带的漳河两岸古代墓葬之中。我在墓志资料研究中,另有一方北齐《元世哲墓志铭》对曹操高陵也有记载,这些墓志应是近年盗墓者所为,有的年代可能更早,如不及时抢救整理将会破坏和遗失重要的历史信息。

一 、高陵崇柏,无异九原

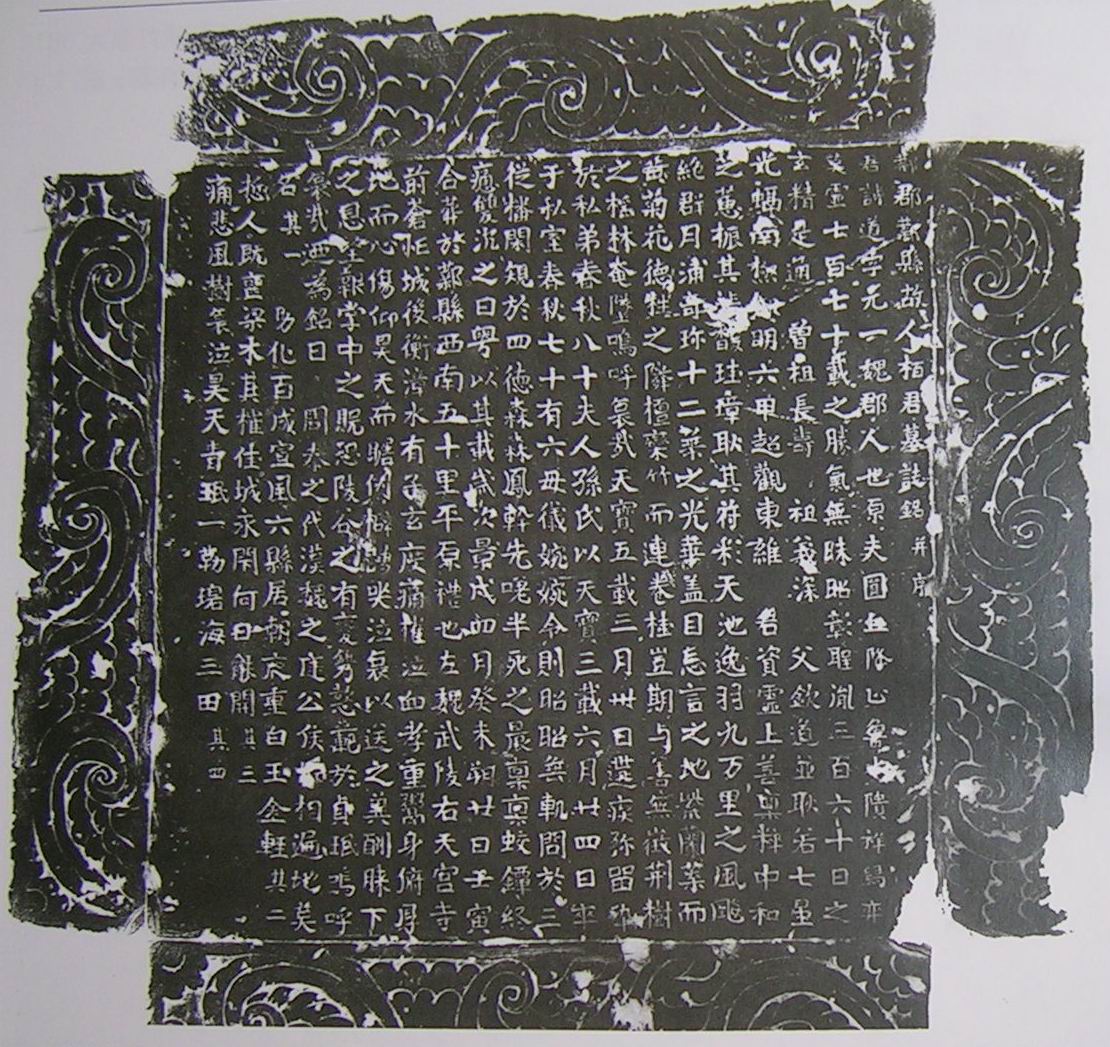

东汉建安二十三年(公元218年)六月曹操颁布《终令》:“古之葬者,必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵。” [1]曹操于公元220年病逝,年66岁。遵其遗嘱:葬于邺之西冈上,与西门豹祠相近。陈寿《三国志》卷一:曹操“二月丁卯,葬高陵。” [2]到了北齐时期,西门豹祠以西地方和附近还是不少高官贵臣的墓葬地。在一方北齐《龙骧将军杜达墓志铭》(图1)记载道:杜达“以大齐天保十年(公元560年)三月廿二日,春秋八十有六,薨于邺城之西,乡闾动惋,闻者懔懔。即其年四月三日,窆于豹寺西四五里,其地爽垲,四望坦荡。高堎(陵)崇栢(柏),无异九原。”这方墓志中记载的“豹寺”指的是西门豹祠,又称豹祠,有的又错写为豹祀。西门豹祠在东汉建安时期就巳存在,位在今河南安阳县安丰乡丰乐镇村东,而北齐《龙骧将军杜达墓志铭》中记载的“高陵”指的就是曹操墓。因北齐《龙骧将军杜达墓志铭》字迹毁损不清, 据考,“葬垲”实为“爽垲”。“爽垲”一词,古巳有之。张衡《两京赋》:“处甘泉之爽垲”。左思《魏都赋》:“彼桑榆之末光,逾长庚之初辉。况河冀之爽垲,与江介之湫湄。故将语子以神州之略,赤县之畿。魏都之卓荦,六合之枢机。”杜达墓志中之“爽垲”是指西门豹祠的西边地势高而干燥。一般来讲,在邺地“高陵”一词为曹操墓专有用语,而在安丰乡西高穴一带出土墓志铭中对“高陵”的记载,绝不会是指他人陵墓,更非是安阳县西北的野马岗,无疑此“高陵崇栢”就是曹操墓之高陵,而“其地爽垲”正符合曹操《遗令》“葬于邺之西冈上,与西门豹祠相近”的要求。“垲”字的涵义即是说这里是一大片鳞片状的土地表面,因极度干旱而形成的龟裂地表,这说明到了北齐时期西门豹祠之西的地方仍然为“瘠薄之地”,这与曹操《终令》所说的“瘠薄之地”完全相同。

北齐人杜达,字伯进,善武艺,“君刚枭出自天然,强果匪关外习。幼尚英雄,长慕弓马,年廾有五,被召入武,在帝左右卫王宫。” 这方墓志内容不仅为曹操高陵增添了新的佐证资料,而且对研究南北朝时期中原地区的武术活动也有着重要价值。志载其被封为龙骧将军,他去世时间与曹操去世时间,两人相隔为339年。墓志载杜达86岁时离世,天保十年(公元559年)安葬在西门豹祠之西“四五里”处,与曹操高陵也就是相距约4.5Km的地方, 两处不算很远,均在漳河的南岸。墓志记载埋葬杜达的西门豹祠之西地方“其地爽垲,四望坦荡。高陵(堎)崇栢,无异九原。” 这是一片四方空旷的开阔高地,此地有曹操高陵和高大的柏树。此前媒体报道时将至关重要的“无异九原”一句遗漏,这就使人不能完整的判定其意并产生误解。志中“九原”是引用典故之事。“九原”含有多种义项,其中“九原”可指九州,《国语·周语下》:“汩越九原,宅居九隩。”此外“九原”也指秦郡治所九原,在今内蒙古包头西,秦末为匈奴所占。但从《杜达墓志》分析,志载“高陵崇栢,无异九原” 与上举两者均无任何关系。实际上《杜达墓志》在此是以“九原”之典而比喻曹操高陵墓地之称。“九原”本是春秋时晋国卿大夫(国君之下)的陵墓所在地。乐史《太平寰宇记》卷47载: “九原,一名九京,晋大夫赵盾葬所,《礼记》谓赵文子观处。” 臧励和《中国古今地名大辞典》: “九原,一名九京。晋大夫赵盾葬所。”[3]按晋卿大夫之墓地在九原。赵盾(?—前601年),春秋中前期晋国卿大夫,杰出的政治家、战略指挥家。晋文公之后,担任执政,开始了对晋国长达20年的专权。 赵盾独揽军政大权于一身,地位与权势仅次于国君,为晋国第一权臣,号为正卿。他在晋国执政间,立赵氏之威,权势显赫,使晋国君权傍落赵氏家族势力。赵盾历经三朝,举晋国之全力与楚国抗衡争霸,他同曹操一样,为“治世之能臣;乱世之雄才”。九原为春秋时晋国卿大夫的墓地,历史文献中多有记载。《礼记·檀弓下》:“ 赵文子 与 叔誉 观乎 九原 。” 汉· 刘向 《新序·杂事四》:“ 晋平公过九原而嘆曰:‘嗟乎!此地之藴吾良臣多矣,若使死者起也,吾将谁与归乎?’”九原,又称“九京”出自《礼记》一书。《礼记·檀弓下》:“晋献文子成室。晋大夫发焉。张老曰:‘美哉,轮焉!美哉,奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯!’文子曰:‘武也,得歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,是全要领以从先大夫于九京也。’北面再拜稽首。君子谓之善颂善祷。” 郑玄注:“全要领者,免于刑诛也。晋卿大夫之墓地在九原。” 文中晋献文子即晋文子赵武。赵武是赵盾的孙子,赵武希望将来也能跟先人合葬在九原墓地。据考,其地在今山西新绛县西北。赵武在晋平公时为正卿,晋悼公时他位居相国。春秋时一些诸侯国的执政大臣兼军事最高指挥官为正卿,权力仅次于国君。从以上可知,九原所指原为晋国卿大夫的墓地,后来又用于泛指一般墓地。唐·杜甫《哭长孙侍御》:“惟余旧台柏,萧瑟九原中。”唐 ·皎然 《短歌行》:“萧萧烟雨九原上,白杨青松葬者谁?” 前蜀 韦庄 《感怀》诗:“四海故人尽,九原新塚多。” 溯本求源, “九原”则指春秋晋国卿大夫级别的墓地,而非一般坟墓,考察《杜达墓志》中“高陵崇栢,无异九原”之句,显然这里的“九原”不是指一般墓葬而言,如谓一般墓地,语意上就讲不通,应以《礼记·檀弓下》原始所载为据[4]。从《杜达墓志》这段志文记载的杜达墓方位环境来看,写志人表达了对杜达死后能葬在“其地爽垲,四望坦荡”的西门豹祠和曹操高陵周围近处这是逝者的一种荣耀和安慰。当时的丰乐镇西门豹祠以西这种“四望坦荡”的地形地貌,也符合曹操《终令》中提出的“广为兆域”的规定。显而易见,《杜达墓志》是以曹操高陵作为其人墓地所在的标记,而写入了他的墓志铭中。从地理环境看,杜达墓所处的位置是东为著名的西门豹祠,西则有魏武帝曹操的高陵,这种以名建筑和名人陵墓为墓地方位的风习,在不少墓志中都有反映。如一方北齐天统二年(公元567年)《王文达墓志铭》称“粤以其年八月十六日及夫人李氏合葬于邺城之西南一十余里豹祠之所。后望铜台,犹思魏武之迹;左瞪漳堰,尚想邺令之功。”铜台就是魏武王曹操在邺城建起的铜雀台,漳堰就是西门豹或史起修建的水利设施,两人曾先后为战国时期的邺令。郦道元《水经注·浊漳水》: “昔魏文侯以西门豹为邺令也,引漳以溉,邺民赖其用。其后至魏襄王,以史起为邺令,又堰漳水以灌邺田,咸成沃壤,百姓歌之。”[5]邺令以西门豹最为著名,兼文武之才,是一位中国古代著名的政治家和军事家,[6]他破除迷信,治理水患,引河水灌溉民田,邺人为他修祠建庙,为人们所崇敬。

二、东(南)眺铜爵,西(南)瞰高陵

“考古现已证实,曹操高陵在河南安阳县安丰乡西高穴村,位于古邺城西偏南约15公里处。”另一块北齐河清元年(公元562年)十一月十八日《王敬妃墓志》(图2)又记有:王敬妃的先祖崇尚武功,世代贤良,以武艺才干使家族声名远扬。王敬妃“魏延昌四年卒,便以今岁月迁居,宅兆窀穸,唯永与其夫君合葬邺城西北,窆于漳水之阳。东眺铜爵,睹宫观之佳丽;西瞰高陵,见青松之箫瑟。” 铜爵是铜爵台的简称,也称铜雀台,为曹操在古邺城所建。邺城遗址横跨漳河两岸,位于今河南省安阳市北偏东约18Km与河北省临漳县西南约20Km的交界处。古邺城是建安时期曹操实施他“奉天子以令不臣"的政治,军事,经济和文化的实际中心,一切政令均出自邺城,并先后在建安“十五年筑铜雀台,十八年作金虎台(后赵时因避讳石虎名改为“金凤台”),十九年造冰井台,所谓邺中三台也” 。文臣武将常登台赋诗演武,盛极—时。三台皆在邺北城的西北隅, 因城为基而建。三台由南到北依次为金凤、铜雀、冰井,十分壮观。铜雀台为邺城三台中的主台,台高10丈,有屋120间,是邺都著名的标志建筑,北周灭北齐时毁于战火,现遗址上存有高出地面的金凤残台和铜雀台的东南角遗迹。

北齐人王敬妃,志载其是一位能文能武的将军夫人,她与其夫合葬的河清元年(公元562年)与曹操去世时间,相距342年。王敬妃于北魏延昌四年(公元515年)去世,到北齐时葬在邺城的西北。而邺城西北2Km也有2.5Km为古漳河流经处的史料记载,王敬妃墓位于漳河(此段河流在当时为东偏北方向)的西岸一侧,但志中所记的铜爵(雀)台是位居古邺城内,王敬妃墓是在古邺城西北方向 “漳水之阳”的地方, 故“东眺铜爵”实际应为向东南眺望曹操所建的“铜爵台”,而“西瞰高陵”显然则应是向西南瞰视(远看)魏武帝曹操的“高陵”,而此地正为安阳县安丰乡曹操高陵所在处。在邺城附近漳河北岸一侧的河北省磁县地方,主要有两处北朝墓葬地,一处是邺城西北2.5Km的古紫陌(祭陌)河之北,河上有桥谓紫陌桥。《魏故征虏将军掖庭令王君墓志铭》:君讳忻字怀庆,“春秋六十有一卒于位,粤武定四年三月十九日塟于邺西际陌河北岗岭之阿。” 志中际陌河应为祭陌河或紫陌河之误。《大齐天保六年岁次乙亥正月壬午朔四日乙酉故尔朱使君墓志铭》:君讳世邕梁郡人也,“春秋卌卒于邺,粤以天保六年正月四日窆于紫陌北。” 《齐故使持节都督义州诸军事骠骑大将军义州刺吏索君墓铭》:“君讳诞字子植炖煌效谷人也,……武平二年岁次辛卯五月廿四日卒……即以其年十月十日安厝邺城紫陌河北五里所。”另外在河北省磁县之南的“武城遗址”附近过去也曾出土不少北朝墓葬。东魏武定三年《汝阳王元賥墓志铭》载:元賥“葬于邺城西北十五里,武城之阴”。又有北齐河清二年《齐故乐陵王妃斛律氏墓志铭》:其人“祔葬于武城之北三里”。王敬妃墓葬于何处, 根据邺城西北“漳水之阳”的地理环境和出土发现的东魏北齐墓葬位置,并从《王敬妃墓志铭》所记“西瞰高陵”一语看,推断王敬妃墓地似应葬在邺城西北“武城遗址”之北高地上,在现在的河北省磁县讲武城村“武城遗址”的北边,该村西南方向与河南省安阳县安丰乡西高穴村隔漳河相望。据东魏武定二年《魏故伏波将军侯君墓志铭》载:侯海“葬于漳水之阳”。该墓葬出土于“武城遗址”之北王家店村西。据此王敬妃墓葬 “窆于漳水之阳”也可能位居王家店村附近。此地东南距邺城遗址约6Km,西南距西高穴曹操高陵大约为5.5Km,其墓葬恰在邺城遗址与西高穴曹操高陵之间的中心位置。

杜达埋葬时间在三月的下旬,正好是天保十年(公元560年)的阳春季节, 故《龙骧将军杜达墓志铭》记载的高陵是“高陵崇栢”, 王敬妃埋葬时间在十一月的中旬, 则是河清元年(公元562年)的秋季时节,故《王敬妃墓志铭》记载的高陵景像是“青松之箫瑟”,两志均记曹操高陵是一片绿色的 “苍松翠柏” 之貌。这与王应麟《困学纪闻》记述的“曹植拜先君(曹操)墓,与友人宴于松柏之下” 相一致。坟墓称 “陵”者,一般只有帝王墓葬才可称“陵”。北齐《龙骧将军杜达墓志铭》和北齐《王敬妃墓志铭》可互为佐证,志中所记“高陵”为曹操高陵无疑,而邺西“高陵”就是专指汉献帝封曹操墓葬陵号,在曹操墓地附近岀现“高陵”的有关墓志记载,显然绝不会是对他人陵墓所称。

三、北齐《元世哲墓志铭》与曹操墓“西陵”的关系

近些年笔者在对收藏的大量墓志资料研究中,还发现另有一方北齐墓志中对曹操高陵也有记载,此志称曹操高陵为“西陵”, 西陵即曹操墓“高陵”。曹操在去世前就留下遗言说, “汝等时时登铜雀台,望吾西陵墓田” 。曹植的《武帝诔》也称:“既次西陵,幽闺启路。群臣奉迎,我王安厝。”唐代《元和郡县图志》载:“魏武帝西陵,在县西三十里。” [7]据北齐《元世哲墓志铭》(图3)载:元世哲“春秋卌有七,天保三年三月一日终于修仁里……粤以八月廿五日窆于邺城之西西陵瘠薄之地。”这方墓志的志主是河南洛阳人,姓元名叡字世哲,修仁里应为其家居处。北齐修仁里在现在漳河之南的临漳县习文村,不少墓志对修仁里有载。如《魏故仪同开府行参军郑践妻卞夫人墓志铭》:郑践妻卞夫人,于东魏“武定七年(549年)岁次己巳四月十六日遘疾于邺县修仁里宅。” 北齐《夫人讳修娥墓志》:“以天保二年(569年)二月乙亥朔二十九日癸卯卒于邺县之修人(仁)里舍。”《齐故开府参军事于君墓志铭》:“天统五年(569年)九月三十日终于邺县咸安乡修仁里,粤以其年岁次己丑十月丁巳朔五日辛丑窆于横河之西七里。” 据《相台志》载,北宋临漳县西南处原有修仁村,应为修仁里之名而来,今村名改为习文村,现属于河北临漳县习文乡辖村。

元世哲墓葬在邺城之西何处不明,但据有关墓志对邺城之西墓葬方位的记载和考古发掘证实的曹操墓位置,我们可以推断元世哲墓葬地应在邺城西南处,而非正西或西北。《魏故使持节都督冀定瀛三州诸军事骠骑大将军仪同三司定州刺史太原郡开国子于君之墓志铭》:“君讳彧字长儒,河南洛阳人也,……元象元秊岁次戊午正月辛酉朔十二日壬申窆于邺城西漳水之阴。” 《齐故孙君墓志铭》:“君讳显字周虎,昌黎人也,……春秋七十八,大齐天统元年岁次大梁月在星纪六日甲寅卒于邺城之左捴时里……即以其月廿四日壬申窆于邺城之右豹祠西南四里。”《齐故尚书右仆射司空公可朱浑扶风王墓志铭》:“王讳 字孝裕,太安郡狄那县人也,……武平七年五月戊寅朔七日甲申葬于邺城西廿里野马岗。”以上多方北齐墓志均载墓主葬于邺城西、邺西或邺城之右,都未标明墓在邺城西南,而实际是葬在了邺城的西南方向地方,均位于漳河的南岸,这为推断《元世哲墓志铭》所记“窆于邺城之西”的方位提供了重要线索和参考。豹祠、野马岗都位在漳水之南,因而,元世哲墓“窆于邺城之西”可能与《齐故尚书右仆射司空公可朱浑扶风王墓志铭》记载的 “葬于邺城西” 一样,都在漳水之南一带,位于邺城的西南方向才符合葬地的具体位置,而《元世哲墓志铭》称:葬于“邺城之西西陵瘠薄之地”,则显示出元世哲墓与曹操高陵的墓葬相对关系。根据《杜达墓志铭》等墓志记载分析判断,北齐元世哲墓葬在“西陵瘠薄之地”也应位于漳河之南的西门豹祠附近,这和曹操《终令》所称“古之葬者,必居瘠薄之地,其规西门豹祠西原上为寿陵”颇为相似。

四 、左魏武陵,右天宫寺

曹操墓并非为秘葬,更不存在72疑冢之事,唐代有一块天宝五年(公元747年)《邺郡邺县故人柏君(道)墓志铭并序》(简称《柏道墓志》,又称《元一墓志》)就记载了曹操墓所在方位,证实曹操墓在安阳县伦掌乡之东的安丰乡西高穴。这方出于安阳县西高穴曹操墓西侧附近伦掌的《邺郡邺县故人柏君(道)墓志铭并序》(图4原石,图5拓片))刻有:“君讳道字元一,魏郡人也。……粤以其载(天宝五年)岁次景戌四月癸未朔壬寅卅日(与其夫人孙氏)合葬于邺县西南五十里平原礼也,左魏武陵,右天宫寺; 前苍忙城,后衡漳水”的记文。表明柏道墓位于漳河之南,志称“邺县西南五十里”处应为今安丰乡林县庄和英烈村之西与伦掌乡众乐村附近,安阳县伦掌乡众乐村遗存有古佛塔一座,位于安阳县西北境内的北岭之上,原有寺院规模宏大,建寺时代和寺名年久失考, 从地理环境和方位推断“天宫寺”遗址疑即此处。

唐代魏郡人柏道,字元一,埋葬年代和曹操去世时间,相隔有426年。《柏道墓志》明确记载曹操“魏武陵”就在柏道墓之东。王明清《挥麈录·前录》卷二:“魏武帝葬高陵,在邺县西”。史料记载曹操墓在邺县西南15Km处。证实柏道墓东约10Km就是曹操“魏武陵”。说明曹操墓在唐代还为人们所熟知,它进一步锁定和佐证了曹操“魏武陵”在安阳县安丰的史实。“苍忙城”在何处,过去我们并不清楚。明·嘉靖《彰德府志·地理志》: “伯阳城,苍忙城,俱在(邺镇)镇西。”张守节《史记正义》引《括地志》:“伯阳故城一名邯会城,在相州邺县西五十五里,七国时魏邑,汉邯会城。” 《北齐故平西将军太子庶子元孝辅墓志铭》: 元孝辅 于“天保三年(公元553年)三月十六日,寝疾卒于家。……即以其月廿六日,窆于伯阳城西漳水之南三里所。”1996年科学普及出版社出版的《邯郸辞典》说: “伯阳邑,战国赵地,后属魏,在今河南安阳市西北。” 现安阳市西北伦掌镇众乐村北偏西漳河岳城水库的南岸清流村一带原为伯阳城遗址。《柏道墓志》称墓在“邺县西南五十里”,苍忙城应在伯阳城附近, 两者相距五里左右 。当然,古人在记述邺县或邺城到伯阳城或某地某处的里数位置时只是大约如此,并非都十分准确,这是需要明辨注意的问题。

苍忙城在安丰乡之西相邻的伦掌境内,还有一块唐代墓志(图6)可以得到证实。据天宝四年《唐故板授平原县令赵君及夫人墓志》(简称《赵庄墓志》):赵庄 “以天宝元年(公元550年)二月四日卒于私第。……即以其年月二十日殡于蔡村东南二里半平原礼也。西连峻岭,近接太行之山;东引丘墟,似带苍芒之郭。……至天宝四年(公元745年)十二月一日,夫人雍,为墓葬之也。”这方墓志1970年出土于安阳县铜冶乡西鲁仙村北地,现铜冶乡仍有蔡村,分为上下蔡村, 蔡村东南正是现在的西鲁仙村,西鲁仙村向东就进入伦掌镇(乡)界,因而“苍忙城”的具体位置毫无疑问应在今伦掌境内。

天宝四年《赵庄墓志》可与天宝五年《柏道墓志》相互佐证,文中“苍芒之郭”就是“苍芒之城”, 郭即外城之意。天宝五年《柏道墓志》载“前苍忙城”一语,其中“苍忙城”之“忙”字,与天宝四年《赵庄墓志》“苍芒之郭”之“芒”字,音同字不同,这类问题在古代墓志文中常有出现,不足为怪,两者所指应为同一地方是可信的。 《赵庄墓志》与《柏道墓志》均为天宝年间刻写,时间上相近,十分重要,可佐证唐人柏道墓位置和《柏道墓志》所记“左魏武陵”和“前苍忙城”之事的真实性。 以上所论,可佐证曹操高陵在西高穴发现的真实性。北齐唐代墓志对曹操高陵的记载再次证明曹操墓为真,这是继《鲁潜墓志》发现之后佐证曹操墓的又一新的史料,意义重大。笔者认为《柏道墓志》中“天宫寺” “苍忙城”的考证固然重要,但这并不影响对曹操墓的研究判断和志文对曹操墓的记载。文武兼备的—代英雄曹操在历史上具有重要影响,随着岁月的流逝他的陵墓众说纷纭。北齐唐代墓志分别从不同的年代印证了历史上的曹操墓在漳水之南和西门豹祠以西的事实,为曹操高陵的真实性提供了重要佐证,并都从不同角度明确标注了曹操高陵与唐代《柏道墓志》、北齐《龙骧将军杜达墓志铭》、《王敬妃墓志》和《元世哲墓志铭》的相对位置和参照关系。更为重要的是,北齐墓志的研究发现填补了曹操高陵方位在北朝没有记载的历史空白。

参考文献

[1]陈寿.三国志 [M].长沙:岳麓书社,1990.

[2]中华书局编辑部.曹操集[M].北京:中华书局,1959.

[3]臧励和.中国古今地名大辞典[M].上海:上海商务印书馆,1931.

[4]陈戌国点校.礼记[M].长沙:岳鹿书社,1989,350.

[5]郦道元.水经注[M].长春:时代文艺出版社,,2001.

[6]马爱民.曹操西陵在邺地问题的研究 ——兼析“魏武王常所用挌虎大戟”等石碑刻铭的真实性 [J].文博,2010(6): 39-44.

[7]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,2005.

附图:

图1 北齐《龙骧将军杜达墓志铭》

图2 北齐《王敬妃墓志》

图3 北齐《元世哲墓志铭》

图4 唐代《柏道墓志》原石

图5 唐代《柏道墓志》拓片

图6 唐代《赵庄墓志》拓片

(原文刊载于2012年《中原文物》第六期)

资料来源:马爱民提供

收录时间:2023年09月07日

京公网安备 11010502038259号

京公网安备 11010502038259号