陈 寿 的 学 术 渊 源

金生杨 西华师范大学历史系

陈寿以史名家,著成闻名于世的《三国志》。据《华阳国志》《晋书》中的《陈寿传》记载,陈寿又著有《益部耆旧传》十篇、《古国志》五十篇、《官司论》七篇,以及《释讳》《广国论》等,又编辑有《诸葛氏集》二十四篇。此外,《隋书 · 经籍志》著录有陈寿纂辑的《魏名臣奏事》四十卷,《旧唐书·经籍志》、《新唐书 · 艺文志》著录有题陈寿撰而《隋志》不著撰人的《汉名臣奏事》三十卷。

陈寿从小治《尚书》《三传》锐精《史》《汉》,属文富艳,除史学外,在经学、文学等方面也有杰出的成就,并引起学者们广泛的关注。陈寿之所以能取得如此卓著的成就,与他本人的能力与努力密不可分,但其师其友无疑在其中起着重要的作用。遗憾的是,对陈寿学术师承渊源的考察还十分薄弱,笔者不揣浅陋,试就此作一次全面的梳理。

一、近承谯周,远有端绪

陈寿(233—297)字承祚,巴西安汉(今四川南充市)人。从家学渊源来看,陈寿之父为马谡参军,“谡为诸葛亮所诛,寿父亦坐被髡”。作为参军,参赞军事机宜,陈寿之父自然深晓军事,陈寿在《三国志》等著作中所表述的军事思想多少有继承乃父的成份。

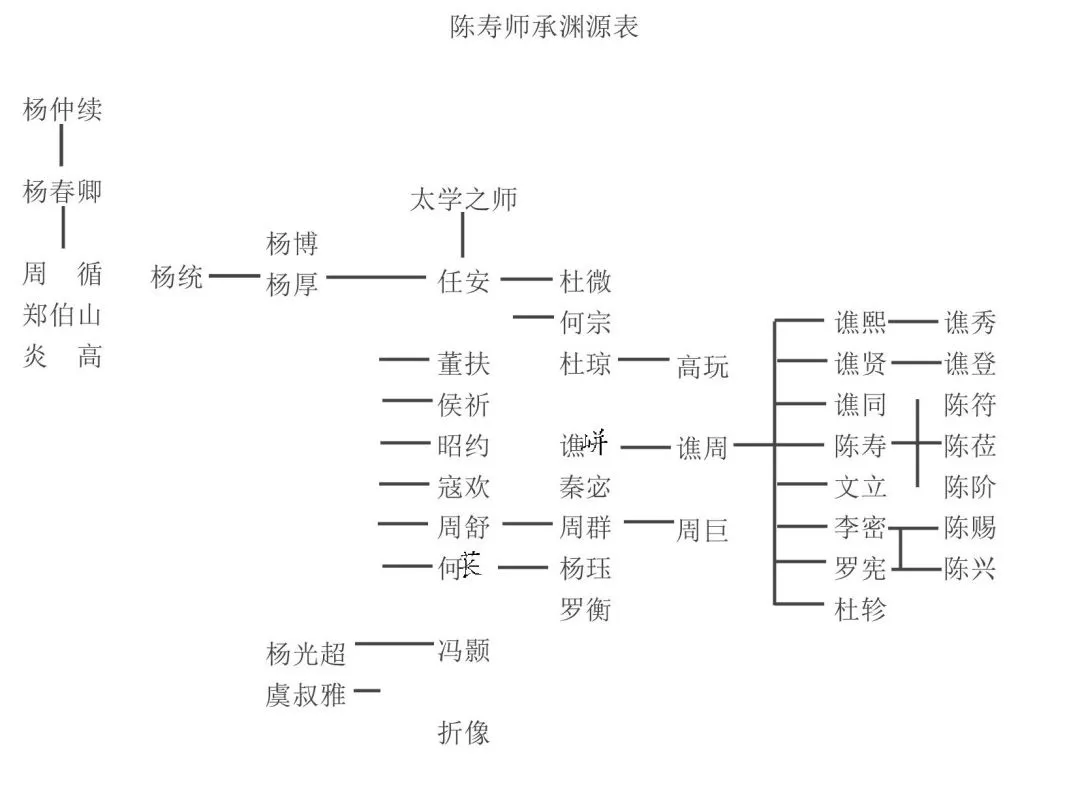

《华阳国志》称,陈寿“少受学于散骑常侍谯周,治《尚书》《三传》,锐精《史》《汉》,聪警敏识,属文富艳”。在谯周门弟子中,陈寿有子游之誉,以熟悉古代文献和历史著作著称。谯周对陈寿多有谆谆告诫之语,尝谓陈寿曰:“卿必以才学成名,当被损折,亦非不幸也。宜深慎之。”又将自己慕孔子遗风,可与刘向、扬雄同轨之语告诉陈寿。可见,陈寿的学术主要来源于其师谯周。据《三国志》及裴松之注、《华阳国志》《后汉书》《晋书》等的记载,可以理出陈寿师承渊源情况(见本文后附录“陈寿师承渊源表”)。

(一)谯周对陈寿的影响

谯周(200—270)字允南,巴西西充国(今四川阆中西南)人。陈寿称其“耽古笃学,家贫未尝问产业,诵读典籍,欣然独笑,以忘寝食。研精《六经》,尤善书札。颇晓天文,而不以留意;诸子文章,非心所存,不悉遍视也。身长八尺,体貌素朴,性推诚不饰,无造次辩论之才,然潜识内敏”。谯周著述很多,《隋志》著录有《论语注》十卷、《五经然否论》五卷、《古史考》二十五卷、《三巴记》一卷、《谯子法训》八卷、《谯子五教志》五卷,而《三国志》谯周本传有其《谏后主疏》《仇国论》。《文选》卷4《蜀都赋》刘逵注引谯周《异物志》《益州志》。《华阳国志》卷12《序志》、《三国志》卷38《秦宓传》裴松之注称谯周著有《蜀本纪》。此外,《晋书 · 司马彪传》《晋书 · 天文志上》《后汉书 · 礼仪志》刘昭注、《后汉书 · 五行志》、《宋书 · 礼志四》等有谯周著《后汉记》的证明材料。《通典》卷94则引有谯周《丧服集图》。

谯周博学多识,著述等身,号称“渊通”、“硕儒”。他对陈寿的影响主要表现在以下几个方面:

第一,经学。谯周研精《六经》,著有《五经然否论》《论语注》《丧服集图》。陈寿少从谯周,即治《尚书》《春秋三传》。需要特别指出的是,陈寿兼通《春秋三传》,作为一位学有师承的大学者,他自然于《公羊》学一字褒贬的微言大义有所认识。在《三国志》中有许多特殊的微言晦意,它们引起了后世广泛的讨论,争论不休,这与《公羊》学的是是非非颇有相近之处。比如称蜀不称汉,蜀、吴称主不称帝,称妃(蜀)、妃嫔(吴)不称后妃,吴、蜀用传不用纪。这些虽牵涉正统之论,又有时讳的缘故,但与《公羊》学中褒贬大义不无相关。何焯称:《公羊传》曰:‘公薨何以不地?不忍言也。’书高贵乡公卒,其犹有良史之风欤?抽戈犯跸,若直书之,则反得以归狱于成济。今公卒之下详载诏表,则其实自著,而司马氏之罪益无可逃。所谓‘微而显,顺而辨’也。《史通》论之,盖未识变例之深旨。”尚《三国志总论》也申发此义:“先书进昭位相国,继书卒,见公死由昭弑也。卒不书地,仿《春秋》之书隐公薨也。不言帝者,以昭称高贵乡公也。不言崩者,昭葬以王礼也。然犹恐端绪不明,故载太后之令,叙其为前锋所害。又载大将军上言成济横入兵阵。合二事观之,可谓变例直书矣。赵氏(翼)乃谓未见端倪,何读史不审如此!”李清植作《殿本三国志考证》则说:“隋王通曰:使陈寿不美于《春秋》,迁、固之罪。言其体虽袭《史》、《汉》之旧,而书法则有合于《春秋》也。”可见,《春秋》学与陈寿《三国志》书法的关系十分密切,清人虽对此作了不少分析,但它仍值得学者更深入地研究。欧阳修、朱熹仿《春秋》作《新五代史》、《资治通鉴纲目》,可以说是陈寿《三国志》书法之余音。

第二,史学。谯周精通历史,于历史资料的搜集、史书的纂写、史评等颇有心得,并撰著了大量史学著作,包括《古史考》《三巴记》《异物志》《益州志》《蜀本纪》《后汉记》及《谏后主疏》、《仇国论》等。谯周一方面培养了陈寿的史学功底,使他从少时起就喜欢读古代历史名著如《史记》《汉书》等,了解了撰写史书的方法、义例、别裁、通识等,成为具有史才、史学、史识的历史学者。另一方面,谯周自身的撰著成果对陈寿的著述有借鉴和提供历史资料等方面的作用。如陈寿撰《益部耆旧传》无疑参考过谯周的著述,而《三国志 · 蜀志》的撰写也不可能排除谯周的影响。此外,谯周史学批评精神对陈寿也有启发。“谯周以司马迁《史记》书周、秦以上,或采俗语百家之言,不专据正经,周于是作《古史考》二十五篇,皆凭旧典,以纠迁之谬误。”谯周以儒家经典为据,批评司马迁或采俗语百家言之失,撰著《古史考》,而陈寿也以蜀郡郑伯邑等人所著《巴蜀耆旧传》不足以经远,改作《益部耆旧传》,从而受到常璩的赞赏。两相对比,继承关系不言自明。刘咸亦称:“承祚之贬姜(维),乃承其师谯周之论。”

第三,图纬之学。巴蜀地区今文经学盛行,与之相应的图纬之学特盛,流传相当广泛。谯周的图纬之学比较精深,陈寿在《三国志》中多处记载了这一点。如谯周与张爽、尹默等引谶纬劝刘备称王即位。谯周缘杜琼言,触类长之,推广其义,以谶蜀亡,人“咸以为验”。《晋书》记载谯周告诫陈寿当被损折,终得应验。《华阳国志》卷9载有长老传谯周谶。向充也曾以“吾闻谯周之言”的谶纬之语劝进司马炎即尊位。陈寿在《三国志》中对谯周的图纬之学记载详实,对谯周谶蜀将亡之语进行分析说明,对谯周最后见面时所称不久即逝之语以为谯氏以术知之,其深受谯周图纬之学影响是可以想见的。对此,刘咸如是说:“蜀中内学本盛,周舒以当涂高为魏,其子群则又以黄气证西有天子(见《先主传》)。谯周熟闻其绪言,故以汉数当亡而劝降。承祚师谯周,具载其谶语,直至常道将犹津津言周之谶。蜀之不能申大义者,以图谶也。”

第四,子学。谯周于子学并不重视,所谓“诸子文章,非心所存,不悉遍视也”。陈寿于子学无所著述与此自然有一定的关系。

此外,在文学、政治、为官之道、为人处世方面,陈寿都或多或少地接受了谯周的影响。

(二)陈寿所受谯周学术渊源

陈寿从其师谯周接受了多方面的学术思想,而这些学术思想除有谯周本人的努力外,又多有师承渊源,值得进一步上溯。

首先,谯周有家学的影响。谯周之父谯,“字荣始,治《尚书》,兼通诸经及图、纬。州郡辟请,皆不应,州就假师友从事”。尽管谯周“幼孤,与母兄同居”,但既有母兄在,在重家学的年代里,谯周自不失坠其父之学。谯周所承家学对陈寿的经学、图纬之学均有影响。

其次,谯周师事同郡秦宓,接受了秦宓多方面的影响。常璩称:“弟子谯周具传其业。”谯周学术渊源中,秦宓是一个重要的人物。秦宓字子敕,广汉绵竹人。少有才学,初隐遁,不应州郡之命。诸葛亮领益牧,选为别驾、中郎将。秦宓与吴使张温语,答问若响应声,辞义雅美,张温大为敬服。迁长水校尉、大司农。秦宓对谯周、陈寿学术的影响表现在以下三方面:

(1)秦宓精通经史,在与吴国使者张温应对时称引《易》《书》《诗》《汉书》如响随应。他辨五帝同一族之非,论皇帝王霸豢龙之说,对上古历史有精深的认识与研究。谯周“少时数往咨访,纪录其言于《春秋然否论》中”。无疑此学又影响及于陈寿。

(2)秦宓不重子学,影响谯周、陈寿。李权从秦宓借《战国策》,秦宓称:“战国从横,用之何为?”又说:“书非史记周图,仲尼不采;道非盈无自然,严平不演。海以受淤,岁一荡清;君子博识,非礼不视。今战国反覆仪、秦之术,杀人自生,亡人自存,经之所疾。……天地贞观,日月贞明;其直如矢,君子所履。《洪范》记灾,发于言貌,何战国之谲权乎哉!”这种视子学为邪说,并加以申斥排挤的做法最终影响到陈寿。

(3)秦宓重视文学,颇有辩才。陈寿赞之为“专对有余,文藻壮美,可谓一时之才士”。秦宓认为文章之有文采本是“天性自然”的结果,文采于文无伤,“盖《河》、《洛》由文兴,六经由文起,君子懿文德,采藻其何伤”!秦宓耻于棘子成所言“君子质而已矣,何以文为”,与子贡“文犹质也,质犹文也”之论合拍。这种对文学的执着,与孔子“言之无文,行而不远”的思想是吻合的,颇得儒家正传。这对谯周、陈寿产生了不少影响。何焯称:“承祚此书大趣简质,而独推秦子(宓)之文藻,异于诸传,斯则文无定体之谓耶?”其实,这与陈寿接闻谯周师秦宓之言有关,刘咸即分析道:“按寿师谯周,而宓乃周所严事,从闻其文论而载之耳。”于《三国志·彭传》所载彭荐秦宓文,刘咸也说:“承祚尊秦子,故录此文欤。”

第三,谯周精通图谶内学,除了有继承家学的因素外,他从杜琼问学是一大学术因缘。然而史书并没有记载谯周师从杜琼,对二人学术上的关系就需要作进一步考察。陈寿于《杜琼传》载:

(杜琼)虽学业入深,初不视天文有所论说。后进通儒谯周常问其意,琼答曰:“欲明此术甚难,须当身视,识其形色,不可信人也。晨夜苦剧,然后知之,复忧漏泄,不如不知,是以不复视也。”周因问曰:“昔周征君以为当涂高者魏也,其义何也?”琼答曰:“魏阙名也,当涂而高,圣人取类而言耳。”又问周曰:“宁复有所怪邪?”周曰:“未达也。”琼又曰:“古者名官职不言曹:始自汉已来,名官尽言曹,吏言属曹,卒言侍曹,此殆天意也。”……不教诸子,内学无传业者。周缘琼言,乃触类而长之曰……。后宦人黄皓弄权于内,景耀五年,宫中大树无故自折,周深忧之,无所与言,乃书柱曰:“众而大,期之会,具而授,若何复?”……蜀既亡,咸以周言为验。周曰:“此虽己所推寻,然有所因,由杜君之辞而广之耳,殊无神思独至之异也。”

从这段记载看,杜琼向谯周传授了学习天文内学的方法:要求做到身视、识其形色,晨夜苦剧,担忧漏泄三点。其次,杜琼举例分析,并主动追问解说,使谯周深知其意。从谯周的表现看,他能够缘杜琼之言,触类而推广之,所言图谶不但应验,而且得到公众认可。从实质上讲,谯周学会了杜琼的内学。此外,陈寿称杜琼“不教诸子,内学无传业者”,也并没有否认谯周与杜琼在实质上的师生关系。在《秦宓传》中,陈寿也只是记载谯周问学于秦宓,没有点明二人的师生关系。就是他自己师从谯周,陈寿也没有明确说明。此外,按照两汉以来的学术传授而言,谯周问学于杜琼就是拜师求学了。综合各方面因素,谯周师从杜琼,传其内学是没有问题的。宋俞德邻就说:“予以辞考之,周不过因杜琼之辞而推广之,殊无意义,然而卒验者,岂琼亦有默授之者耶。”

以这一学术渊源而言,陈寿所接受的天文、内学知识来源更远。史称杜琼师从任安:“杜琼字伯瑜,蜀郡成都人也。少受学于任安,精究安术。”任安是东汉时期著名的经学大师。“任安字定祖,广汉绵竹人也。少游太学,受《孟氏易》,兼通数经。又从同郡杨厚学图谶,究极其术。”因此,任安的图谶之学又来源于杨厚。谯周于杜琼前所称引的“周征君”就是杨厚的高足之一周舒,亦深晓图谶。谯周本人就承其说以谶蜀之亡,并劝降于魏。而杨厚“祖父春卿,善图谶学,为公孙述将”,传其学于子杨统。杨统又“从犍为周循学习先法,又就同郡郑伯山受《河洛书》及天文推步之术”,又“事华里先生炎高”,高亦传以谶纬之学。杨厚“少学统业,精力思述”。总之,杨厚乃学术世家,世传图纬之学,而陈寿远承其学。

二、友朋、同僚、乡贤的影响

在陈寿的学业及官宦生涯中,有同门师兄弟的相互切磋,互相砥励,有同僚的荐举、赞赏与支持,也有乡贤的激励。同时,又有同门相攻、同僚排挤以及乡友的非难与切责。这一切都对陈寿的学术造诣产生了一定影响。

(一)同门师兄弟

与陈寿一同游蜀太学,师从谯周的师兄弟在谯门中有颜回、子游、子夏、子贡之称。他们之间的师兄弟之情对陈寿学术的发展自然有不少影响。谯周的同门师兄弟有杜轸、文立、罗宪、李密及谯熙、谯贤、谯同兄弟。杜轸字超宗,《华阳国志》卷10中、《晋书》卷90有传。他在谯门弟子中以博涉经书,发明高经闻名。他博闻广涉,才学兼该,而器量倜傥,奏议驳论多见施用,甚有声誉。文立字广休,《华阳国志》卷11、《晋书》卷91有传。他少游蜀太学,师事谯周,门人以为颜回,专治《毛诗》《三礼》,兼通群书。文立为人正直,著有章奏诗赋数十篇行于世。罗宪字令则,《三国志》卷41《霍峻传》裴松之注引《襄阳记》、《晋书》卷57有传。他少以才学知名,年十三能属文,谯周门人称为子贡。罗宪性方亮严整,待士无倦,轻财好施,不营产业。泰始三年(267),罗宪入朝,进位冠军将军、假节。次年三月,在与晋武帝的宴饮中,罗宪举荐陈寿。陈寿约于此时成为孝廉。李密,又作李宓,字令伯,一名虔,《华阳国志》卷11、《晋书》卷88有传。李密早年丧父,其母改嫁,由祖母养大,性至孝。李宓与陈寿同师谯周,在谯周众弟子中被方之为子夏。李宓与司空张华有交往。张华曾问及安乐公刘禅及诸葛亮事,对李宓的回答称善。这与张华欣赏陈寿是相近的。谯熙、谯贤、谯同为谯周之子。谯熙察孝廉,本郡大中正,沔阳令。谯同字彦绍,少知名,“颇好(谯)周之业,亦以忠笃质素为行,举孝廉,除锡令、东宫洗马,召不就”。

(二)同僚

与陈寿同样官居朝廷的士人对他的荐举、排斥或使他增强创作信心,为其学术发展提供机会与条件,或使他被迫辞官,这些都影响着陈寿的作为,成为与陈寿学术成就息息相关的重要人物。

黄皓为蜀后主时的宦官。景耀元年(258),黄皓窃据权柄,陈寿刚正不阿,不曲意附和黄皓。黄皓无赖,对他加以排斥打击,不加提拔重用。《晋书·陈寿传》称:“宦人黄皓专弄威权,大臣皆曲意附之,寿独不为之屈,由是屡被谴黜。”

陈寿居父丧时,有病,使侍婢调治药丸,当时人认为此事触犯封建礼教,受到清议的贬责,在蜀汉灭亡之后,陈寿沉废累年。司空张华欣赏其才华,替他辩护,于是陈寿被举荐为孝廉,做佐著作郎,又迁著作郎,出补平阳侯相。陈寿为著作郎时,张华表令陈寿集诸葛亮故事,促成陈寿编成《诸葛氏集》二十四篇。陈寿因此将诸葛亮的著作“删除复重,随类相从”,并于晋武帝泰始十年(274)在平阳侯任上上奏朝廷,并作有上表,对诸葛亮做出公允的评价。张华的知遇之恩对身处困境而孤傲不群的陈寿来说自然产生了不小影响,并促成他能在相对优越的条件下完成各种著述。当陈寿著成《三国志》后,张华很是欣赏,比之于司马迁、班固,并且对陈寿说:“当以《晋书》相付耳。”张华荐举陈寿为中书郎,由于荀勖的阻碍不果。当晋惠帝对张华说:“寿才宜真,不足久兼也。”张华又欲荐陈寿登九卿,因被诛未果。张华这种知己之心对陈寿的激励、影响是不言而喻的。

中书监荀勖对陈寿的影响正反两方面兼而有之。就正面而言,他欣赏陈寿的才华,同张华一样,以陈寿所著《三国志》“班固、史迁不足方也”。荀勖也曾奏使陈寿定蜀丞相诸葛亮故事。刘勰称:“陈寿《三志》,文质辨洽,荀、张比之于迁固,非妄誉也。”荀勖对陈寿的排挤又对陈寿学术创作产生了负面影响。当张华举荐陈寿为中书郎时,荀勖因嫉妒张华,从而不喜欢陈寿,从中作梗,授意任命陈寿为长广太守,致陈氏以母老为藉口辞官不就。可以说,荀勖是陈寿“位望不充其才,当时冤之”的重要原因之一。

中书令关内侯和峤显然是欣赏陈寿才华的,他曾与荀勖一道奏使陈寿编定诸葛亮故事。镇南大将军杜预也是如此。在出镇之前,杜预“入辞,口启陈寿史才通博,宜补黄散也。上曰:‘寿可作治书否?’预对曰:‘唯在圣诏。’即手诏用之”。黄即黄门侍郎,散即散骑常侍,治书即治书侍御史。朝廷任命陈寿为治书侍御史,为陈寿的创作提供了条件。陈寿遂著《官司论》七篇,依据典故,议所因革,并上奏朝廷。又奏上《释讳》、《广国论》。同为谯周弟子的罗宪于泰始四年(268)三月,向晋武帝荐陈寿,陈寿得以叙用,成为孝廉。

陈寿“被乡闾所谤,清议十余年”,何攀申明曲直,为之辩护,使陈寿免除冤滥,朝廷于是命陈寿为太子中庶子。遗憾的是,陈寿尚未到任,即于元康七年(297)病亡。

(三)情好难终的乡友

陈寿曾与多位家乡贤达之士友善,但情好难终,而以“岩岩孤峙”,独自发展。他们之间的合离对陈寿的成长发展及学术造诣起到了较大的影响。

王崇字幼远,《华阳国志》卷11《王化传》后有附传。他“学渊博,雅性洪粹”。常璩称:“(王崇)与寿良、李宓、陈寿、李骧、杜烈同入京洛,为二州标隽。五子情好,未必能终。惟崇独以宽和,无所彼此。”王崇不象寿良、李宓、李骧、杜烈,与陈寿相处融洽,情好终始一致,没有彼此交攻非难,无疑为陈寿好友。王崇著有《蜀书》及诗赋之属数十篇。其书与陈寿颇不同。具有渊博学识、与陈寿有同撰乡邦著述的王崇对陈寿自然有“以文会友”的相益之处。

寿良字文淑,《华阳国志》卷11有传。他治《春秋三传》,贯通五经,澡身贞素。寿良与陈寿颇有龃龉,当陈寿次定诸葛亮故事,集为二十四篇时,寿良亦作编集,与陈寿所编“颇不同”,这多少有与陈寿争胜之嫌。当镇南将军杜预表谏陈寿为散骑侍郎时,诏书称:“昨适用蜀人寿良具员,且可以为侍御史。”足见寿良在陈寿的学术和官宦道路上起到了拌脚石的作用。

李宓是陈寿的同门师兄弟,同时又是情好不终的乡友。常璩称:“寿良、李骧与陈承祚相长短,宓公议其得失,而切责之。常言:‘吾独立于世,顾景为畴而不惧者,心无彼此于人也。’”可见,李宓在和解陈寿与寿良、李骧的争论上持中立的态度,是非得失一以公议。常璩说“惟(王)崇独以宽和,无所彼此”,无疑李宓对陈寿的某些言行也表达了不满之意,并终与陈寿情好不终。这样的事情,对于陈寿来说显然是深有影响的。陈寿孤傲之性,独立于世与李宓的影响也不无关系。

李骧字叔龙,李福子,梓潼涪(今四川绵阳市)人。有名于时,官至尚书郎、广汉太守。李骧“初与寿齐望,又相友昵,后与寿情好携隙,还相诬攻,有识以是短之”。

杜烈字仲武,陈寿同门杜轸弟,《华阳国志》卷11、《晋书》卷90有附传。杜烈与陈寿一同入京都洛阳,同为蜀地贤达之士,但始合终离,渐生嫌隙。

这些情好难终的友朋对陈寿来说,一方面在早期相互激励,共同进步,在晚期互相竞争,促使陈寿打下坚实的学术功底并努力取得学术成就。另一方面,他们又对陈寿的发展和学术潜力的开发造成了障碍,成为陈寿“位望不充其才,当时冤之”的一大原因,令人遗憾。

(四)乡贤前辈的影响

蜀地史学特别发达,自汉已然,至宋而极盛。陈寿身处的三国晋初,巴蜀史学发达已颇多表现。可以说,陈寿的杰出成就,与巴蜀特有的学术氛围密不可分。就同时代而言,除师友外,当时乡贤的活动与成就对陈寿产生了不少影响。蜀郡郑伯邑、太尉赵彦信、汉中陈申伯、祝元灵、广汉王文表等,都是博学洽闻,留心乡土文献和人物的学者,他们曾撰著《巴蜀耆旧传》。陈寿认为《巴蜀耆旧传》仍有不足之外,不足以“经远”,于是撰著《益部耆旧传》十篇,除巴、蜀之外,兼包汉中。

在陈寿撰著《三国志》之前,魏、吴均有官修史书,而蜀国史实却难于考成,故三国中,《蜀志》记载最略。陈寿于《蜀后主传评》指出:“国不置史,注记无官,是以行事多遗,灾异靡书。”于《蜀志》六次称“失其行事,故不为传”。对蜀国历史的记载,陈寿无疑进行了多方搜求,亲自查访,乡贤前辈的现有著述及回忆则为之提供了方便。比如杨戏字文然,犍为武阳(今四川彭山县东北)人,于延熙四年著《季汉辅臣赞》。陈寿大胆采摘,“其所颂述,今多载于《蜀书》,是以记之于左”。

若前延广揽,对陈寿著述学问产生影响的,可以枚举的还不在少数。常璩撰著《华阳国志》曾说:“司马相如、严君平、扬子云、阳成子玄、郑伯邑、尹彭城、谯常侍、任给事等各集传记,以作《本纪》,略举其隅。其次圣称贤,仁人志士,言为世范,行为表则者,名挂史录。而陈君承祚别为《耆旧传》,始汉及魏,焕乎可观。”从常璩之语可知,陈寿所作《益部耆旧传》所载人物始汉及魏。这就要求他广泛参考前贤之作,收罗相关资料,无疑前辈乡贤的著作对他产生了一定的影响。

需要指出的是,其他地方的贤达之士也撰有相关的史书,陈寿也多少参考过,并受到过一定的影响,但家乡史学风尚形成了一种特殊的文化氛围,无疑是陈寿写作的一大动因。这是其他地方士人的著述所无法比拟的。陈寿学术成就正是在乡贤著述的基础上取得的。

三、小结

陈寿生活在学术变迁、政局变动的世乱之期,其学术师承渊源也呈现出时代风貌。在汉武帝兴办学校之前,中国学术文化有“以吏为师”及“师学”等途径传播,主要由老师授业,口耳相传。在两汉尤其是西汉时,学术主要以官方博士传授,以太学及郡县学为主中心传播。自东汉末清议盛行,世家大族突现,曹魏以九品中正制取士,士族地位得到进一步巩固。魏晋南北朝后,群雄割据,战乱不断,学术便转入到以家族为中心,父子相传。陈寅恪指出:“盖自汉代学校制度废弛,博士传授之风止息以后,学术中心移于家族,而家族复限于地域,故魏、晋、南北朝之学术、宗教皆与家族、地域两点不可分离。”在《崔浩与寇谦之》一文中,陈寅恪又说:“东汉以后学术文化,其重心不在政治中心之首都,而分散于各地之名都大邑。是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托。中原经五胡之乱,而学术文化尚能保持不坠者,固由地方大族之力,而汉族之学术文化变为地方化及家门化矣。故论学术,只有家学之可言,而学术文化与大族盛门常不可分离也。”陈寿从蜀地大儒、家族庞杂显明的谯周一族传学,又近及秦宓,远绍任安、杨厚,在学术上呈现家族与地域相结合的鲜明特色。陈寿所受乡贤、同僚等的影响及入成都太学求学同样带有此种内涵,且不乏官学的成份。综合考察陈寿的师承渊源对我们深入研究《三国志》,认识当时的学术风貌都具有重要的价值。

附:

资料来源:《史学史研究》2004年01期

收录时间:2024年10月31日

上一篇:庞天佑 ‖ 论陈寿的历史哲学思想

下一篇:缪钺 ‖ 谈谈陈寿的《三国志》

京公网安备 11010502038259号

京公网安备 11010502038259号