日本爆款“初学者三国志大全”,

他们怎么呈现我们的《三国志》?

如果说我们现在人的三国启蒙,大多数是《三国演义》,三国评书和三国游戏。最近偶然入手一本日本三国志研究者渡边义浩的“初学者三国志大全”(书名为《三国志事典》)。简单阅读后的确有些值得分享的点。

正聊三国作者注意到,不同文化的人,了解同一段时期或事件。他们的启蒙各不相同,三国时期毕竟是中国重要的历史时期,而且我们本土衍生的艺术形式可以更好的让我们提前接触,所以中国人学三国,总会有一种文化熏陶式的先天优势。而日本人听不懂评书,他们也看不懂京剧甚至无法准确了解简体字。所以他们了解三国只有翻译过来的原文献和日本人自己总结的工具书来了解中国的三国时期。

我们今天分享的,就是一本日本有关三国的“爆款”书籍。本文将简单从本书的框架一一为大家呈现日本人学习三国的工具书之一。

第一部分:三国大环境概述

这本工具书并非直接开始讲魏蜀吴三方面的人物,而是从大环境讲起,同时也穿插部分《三国志》的各种相关。

1. 陈寿的一生。除了有关陈寿的生平,也捎带了儒学对中国历史写作格式的影响,谯周的信息;陈寿写《三国志》的背景,陈寿对于三国时期正统性的态度和陈寿发掘史料的困难和西晋“当局”的压力。

2. 《三国志》成书结构及主要内容,列出了历史上不同时期中国古人对三国志的考证文献与文献所在地,部分中国古人研究三国的手抄稿他们(日本人)给较为完好的保存了。然后《三国志》的不同时期手抄本他们基本也有所珍藏(从南宋时期基本每个朝代都会抄一遍中国的各朝官史带回日本,所以我们能理解日本人对于中国很多史料之间差别的质疑)。

3. 裴松之简介和并列举了几个较为重要的《三国志》重要辅助资料及事件。

4. 《后汉书》简介,主要介绍了成书时间,成书过程与作者的价值观等。最重要的一点,他揭露了唐朝时期因种种需要改《后汉书》部分内容的情况...并对《后汉书》现存版本的部分内容表示怀疑。

5. 《晋书》简介,主要写了成书时间,作者简介,创作背景,正统性主张,唐朝时编修晋史的主观性和偏向性等。

6. 介绍三国六个重要节点:黄巾之乱;官渡之战;赤壁之战;三国鼎立;五丈原;三国一统。

7. 三国正统派别及《三国志衍生》:蜀汉正统论萌芽及发展,朱熹与“二程”影响下的蜀汉人物新形象,将三国“演义化”进程,《三国志平话》简介,《三国志演义》,“毛宗岗本”的特征简介等。

第二部分:魏蜀吴人物“卡”及大事时间轴

作者别有用心,他将魏蜀吴晋四个“势力”的绝大多数人,都做成了页卡的形式来呈现。每个人物的页卡内容就像咱们今天填写的简历差不多。

主要内容有,姓名,字号,谥号,生卒年,出生地,小名,《三国志出处》,主要事迹等(部分人还有画像)。

另外每个势力在介绍人之前,都会有大事年表及国家君主的大事记等,晋方面一直时间轴写到“五胡十六国”。

原书魏蜀吴晋分别用四章描述,加起来至少占书内容的50%,本文合为一章简单分享辄止。

正聊三国作者注意到,这一大部分的设置,可以让读者轻松从势力划分的方式快速找到想要了解的人。并且,每个人物(除了晋)都是按照《三国志》的人物顺序呈现的。不同势力书边也会有明显区分,非常适合初学者。

第三部分:日本人眼中的四十大名场面

除了日本人眼中三国历史的重大节点之外,本书也总结了日本人总结的名场面,意思是经典片段。快来看看面对同一个历史时期,让你总结四十个经典片段和日本人总结的是否相似?

在这四十个名场面中,每个片段都加上了丰富的解读和史料支持(并非完全按照时间顺序)。

1. 曹操诞生及年少的曹操

2. 刘备崛起及鞭打督邮

3. 孙坚出生及摸爬滚打

4. 董卓专权

5. 曹操的大义(曹操讨伐董卓的积极)

6. 孙坚和袁术的恩恩怨怨(孙坚镇斩华雄)

7. 天下英雄只有你和我(不解释了)

8. 袁绍崛起

9. 关羽的大义(斩颜良后弃曹归刘)

10. 江东之托(孙策托付孙权)

11. 官渡之战(主推了荀彧的分析)

12. 髀肉之叹

13. 三顾之礼

14. 隆中对

15. 君臣鱼水之交(刘备和诸葛亮)

16. 长坂坡的忠臣(单指赵云)

17. 长坂坡的“咆哮”(张飞)

18. 鲁肃的战略(鲁肃对于孙刘联盟的贡献和大方略的制定)

19. 周瑜与赤壁之战

20. 刘备入川

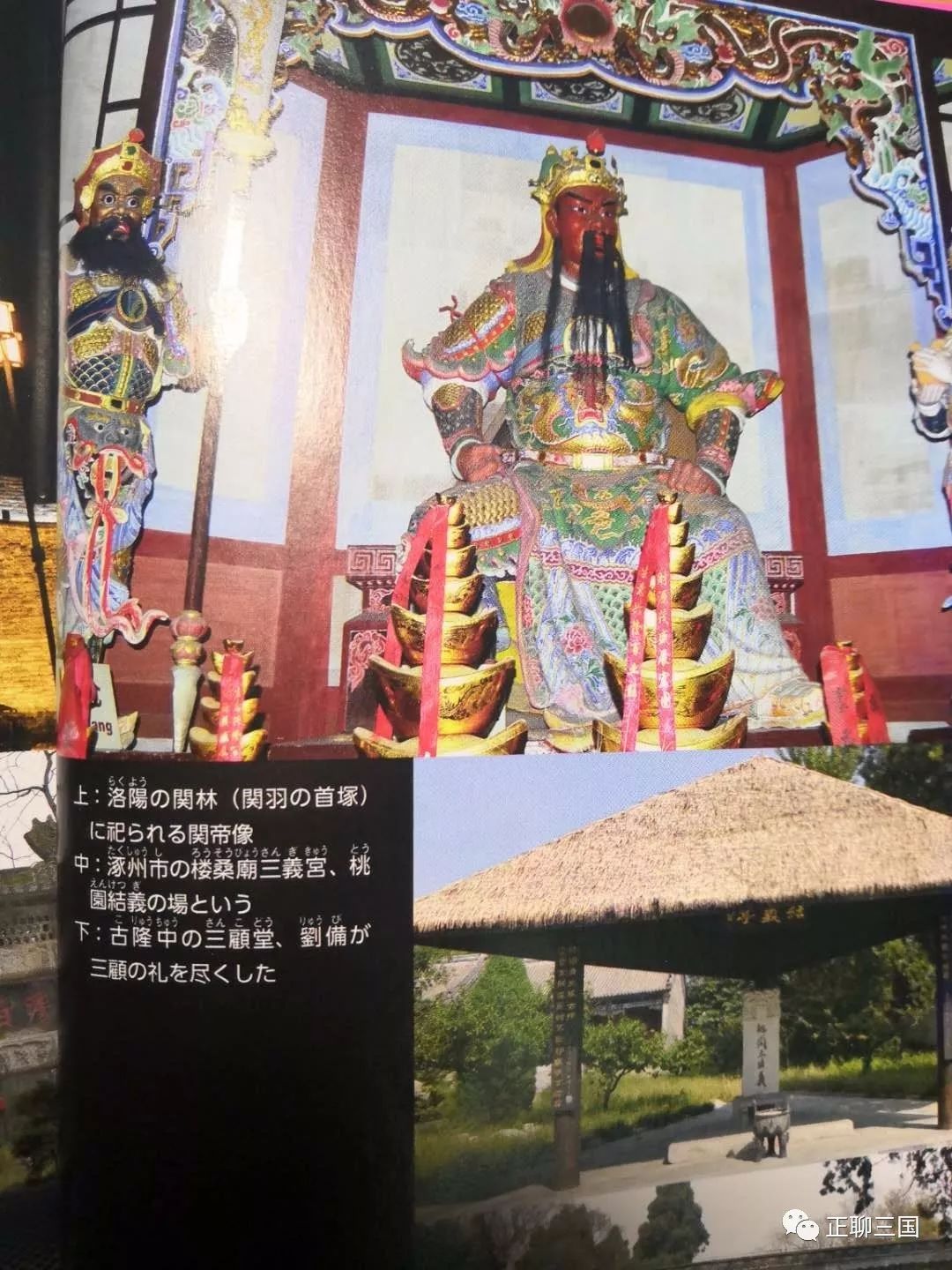

21. 关羽之死(顺便分析了关羽神格化的发展)

22. 吴下阿蒙

23. 曹丕受禅

24. 白帝城托孤及夷陵之战

25. 七擒七纵及东晋人对此事的质疑

26. 出师表(里面有日文完整版)

27. 挥泪斩马谡

28. 后出师表

29. 天下奇才(诸葛亮的军事科技政策等)

30. 死诸葛瞎走活仲达

31. 孙策平定江东的过程

32. 白马之战

33. 官渡之战

34. 曹操华北统一之战

35. 赤壁之战

36. 刘备入蜀之战

37. 夷陵之战

38. 街亭之战

39. 伐蜀之战

40. 晋灭吴之战

第四部分:三国时期的思想文学研究

除了人物介绍,名场面介绍和战争介绍之外。本书作为工具书最大的亮点在于日本学者也对中国当时的其他“上层建筑”有所分享。在本章,也就是原书的第七章开始,作者开始了一些不同领域的垂直研究。

1. 儒教在汉末三国时期的展开与发展

主要讲述了三国时期有关儒教的三种主要学派。他们分别是以郑玄为首的传统儒学;荆州派儒学的发展及实际应用;王肃(王朗他儿子,王元姬的父亲)的经学。

2. 汉末三国西晋重要文学人物

主要讲述了曹操及其文集;曹丕文集及论文;曹植诗集;建安七子;陆机(西晋);阮籍和嵇康等。

3. 玄学的兴起

4. 史学

值得一提的是,本书提出了“因时代礼乐制度变化与人们价值观变化相匹配”(小编文笔不好,只能这么总结)的过程作为参考点。还复述了儒学对于记载历史和格式的影像,提出对“史书烂造”的忧虑,还有历史比对法在中国历史上的重要发展。

5. 道教的兴起和发展

6. 佛教的传入及发展和影像

简单分享了佛教进入中国的时间,人们对道教态度潜移默化的改变,艰难曲折的发展和逐渐在东晋时期初具规模的过程与文献。

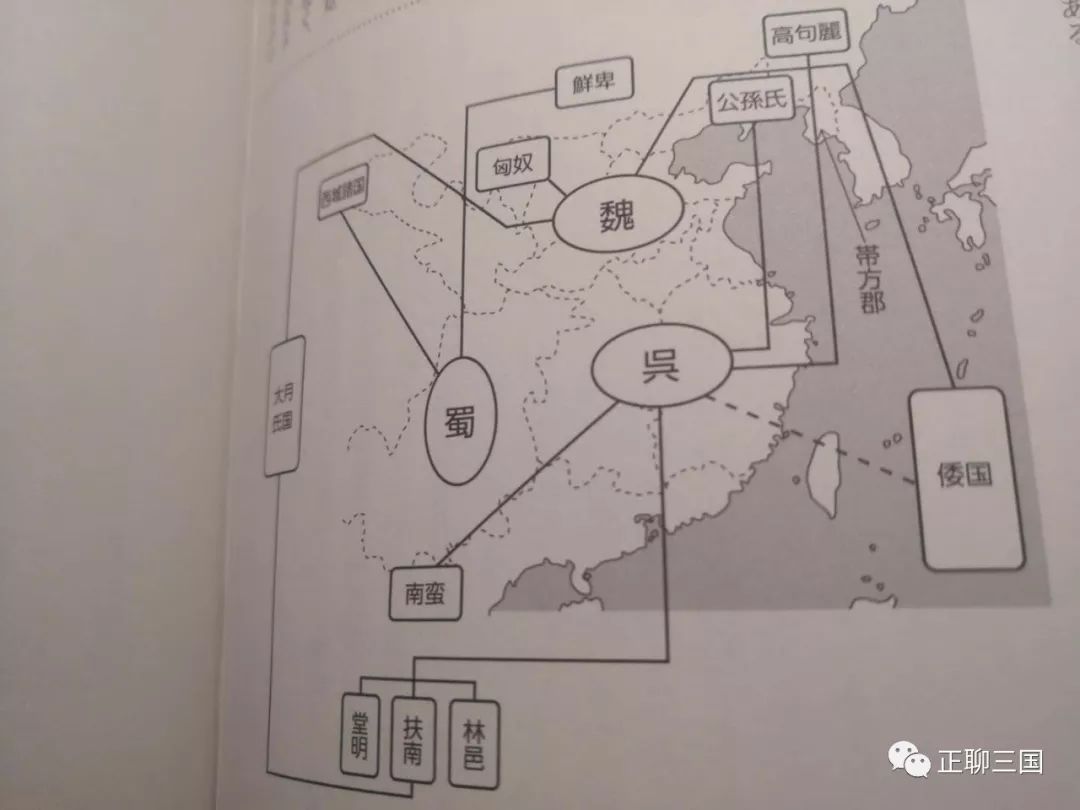

第五部分:三国时期的“国际关系”

注:本文部分内容中国史学观点为“民族关系”,日本学者采用“国际”观点视角。

日本人非常重视从外国史料中作证自己的文明,而从汉朝时期开始对日本有明确记载之后,《三国志》中有关日本的内容也是他们重要的参考资料。

1. 曹操的抑压政策

主要分享了曹操对于西部民族和南匈奴的控制问题,包含武力输出和民族融合等方式。

2. 孙吴的海陆开发

本部分讲了孙吴对于东南沿海的探索和交州地区的进一步认知,并畅谈东吴对于“开发”和探索的动力和必要性。

3. 汉朝民族融合政策的继承发展

主要列举了诸葛亮对于汉人和其他民族的沟通交往方式,西域民族对于凉州战事的影响作用等。

4. 《四国志》的概念论

主要分享了对于辽东公孙家族建立的政权与三国政权的可比性和正统性。

5.日本和东吴之间的交往

虽然没有写在《三国志》中,其实日本当时除了和魏国有交流之外,和东吴也有较深的沟通。

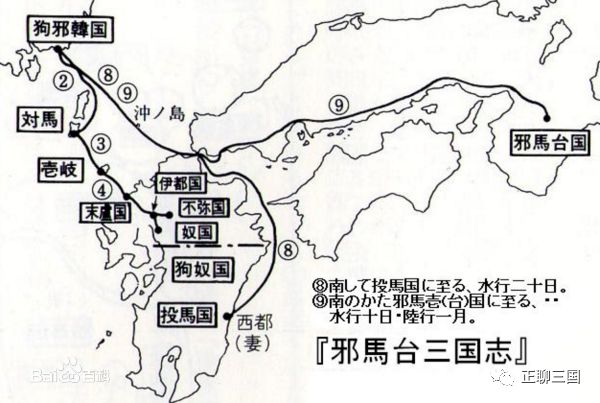

6. 日本与魏国的往来

主要分享了日本朝贡后获得的回赐与获得的制书;往来使者和往来物品的具体信息;日本国内乱时魏国的诏书影响日本。

7. 从《三国志》看日本人当时的状况

主要介绍了:日本民族众多,小国林立;日本人当时的衣食装扮;日本人的礼节和习俗;日本的特产;日本人的占有欲;日本人嗜酒;日本当时女人的地位;日本的国家状态;日本的身份区别;日本人对于本土地理的探索。

8. 三国时期日本地区各国

本部分主要分享了日本人当时各国(含地区)的地理位置及情况(当时日本有巨多国家)。其中包括,带方郡东南部出海后的部分山岛;对马海峡;福冈;福冈东南侧有个不弥国;邪马台国;旁国;狗奴国等。

9. 日本当时的国制,等级及王权

第六部分:资料集

众所周知,类似于工具书编录完了主要功能之后,还会有很多资料补充,就像新华字典里面有二十四节气,中国古代朝代年录等。这本工具书也不例外。

1. 三国各时期势力分布图(也就是我们玩三国游戏常看到的势力图)

2. 三国年表(真三国无双系列游戏的资料也有),主要分类为汉室、群雄;魏;蜀;吴;晋等势力放在一个大时间轴表上面。

3. 后汉三国时期官职一览,参考资料为清朝学者的《三国官职表》。比较人性的是,这个官职表为了更好地理解,将当时官职的“品职”换算成清朝的品阶便于理解,同时包含各个官员(或开府的属官及其品阶)

4. 裴松之引用文献大全。这个也像人物一样每个都做成页卡的形式。每本文献基本包括:名称,时代,作者,经史子集的类别,文献性质,文献简介等。

5. 对于日本人来说的专有名词解析(例如印绶,乌桓,管仲,黄巾,五斗米等)

6. 以五十音图为查询方法的事项索引及名次出现的页数(分为人名索引及事项索引)。

一本书的所有内容,就到此结束了。当我们还在争论正统性参考及因种种需要而变更的时候;还在争论关羽神格化发展的时候;当争论晋朝写史的谨慎和唐朝改史需求的时候,人家都做成工具书来分别呈现了。

记得在网上很多人的评论会一分为二的观点看问题,结果被别人评论“正反你都说了”。也许,咱们的缺点在于缺少求同存异的和谐交流,非要辣评与驳斥。

有一天,笔者看到日本某“三国爱好者”团体建的一个日本网站。看到他们汇总了中国所有三国相关(含《三国演义》)的遗址和景观汇总,我再用中国某搜索引擎查找三国景点大全时,只有零星的问答和镶嵌的三国游戏广告而已。

资料来源:微信公众号-古籍网

转载时间:2019年08月26日

转载网址:https://mp.weixin.qq.com/